| 平成21年度 山行記録 | ||

|

|

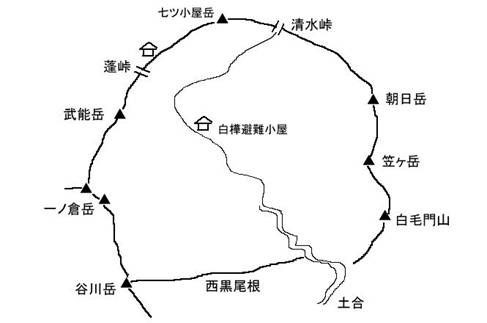

谷川岳馬蹄形未完成縦走 |

|

|

日 程 : 平成21年8月17日〜8月18日 |

||

|

8月17日。 しかし、駐車場には虻がいた。土合橋の脇にある駐車スペース。窓を開けて寝られない。ただし、夜中には冷えてくる。さすがに水上は標高が高い。ススキも穂を出している。 8月18日。 朝は3時起き。3:30には歩き出す。東の空に、夏には見えないはずのオリオン座が顔を出していた。ラクダの背に5:50。ここまではまあまあ。なんで西黒尾根なのかというと、山岳部顧問時代の7年前に新入部員の体験登山に連れてきた体験をなぞるため。子供たちを励ましたり抑えたりするうちに気づいたら登って降りてきていた。自分の足で歩いたのに記憶が跳んでいる。ここを歩いたんだぞ、という確認のため。 しかしトマノ耳に着いた時点で事前に立てた私版行程表より10分オーバー。このときに気づくべきだった。西黒尾根は上るだけで1日行程と考えてもいいぐらいの難路なのだと。そして縦走の「イメージ」に反して、軽視できないアップダウンがあるということ。この日は日射もきつかった。20年以上も前の白馬−朝日縦走(小見川高ワンゲル時代)を思い出す。10年に一度の照りだった。当時の照りに匹敵。息継ぎのしかたが酸欠水槽の金魚状態。自覚がないうちに日射病一歩手前になっていた。一ノ倉岳から奥で、どうがんばっても予定から20分の遅れがあり、取り戻せない。武能岳の山体が大きい。鞍部から山頂まで標高差160m。 蓬峠で迷いが生じた。そこでじっくり休憩すれば歩き通す気力は湧いてくる。しかしその日は一貫して弱気で、少しの遅れにも神経質になって、しっかり休めなかった。中途半端に出発してしまう。清水峠までは腰の深さの笹原。途中草刈りの人。今度は七ツ小屋山まで約120mの標高差。 清水峠に着いた時点で12:15。物理的には白毛門までの縦走をねらえる時間ではあったが、気力が限界だった。縦走を続けるとしたら、日射病が恐い。清水峠から朝日岳までの標高差は500m以上。2.5リットルかつぎ上げた水が、残り1リットルを切っている。避難小屋の日陰がまるでオアシス。……萎えた。撤退することに。 ただし、撤退に使った水平道を歩き始めてまもなく、冷たい沢水に出会った。運命に勇気を試されているかのよう。プラス2リットルの水が水筒にあったら、そのまま朝日岳を目指しただろうか。 それにしても清水峠からの「旧国道」とやらの道はひどかった。歩いても歩いても同じ風景の繰り返し。ぬかるみと徒渉がワンパターンに繰り返される。周囲の地形によっては風もない。そして、土合橋までだれとも出会わない。白昼の悪夢だった。峠からの撤退路で4時間かかった。長大なエスケープルート。よく膝が壊れなかった。白樺避難小屋からの下り道が、膝にやさしく、ほどほどの傾斜でありがたかった。 以上は登山毎に書いている登山記録に加筆したもの。以下は後になって気づいたこと。 この縦走チャレンジに使用した靴は、自分にとっては「勝負靴」と独り決めしていたゴロー製の重めの靴だったが、後日べつの山を「軽登山靴」で歩いてみて(なんてラクなんだ!)、もう自分は力まかせに歩ける歳ではなくなったことを悟った。今回のチャレンジでは靴の選定も正しくなかったようだ。 途中、茂倉岳の背中に張り付くように、小ぎれいな小屋を見た。営業小屋に見えたほど、大きさ的にも一人前であったが、地図で避難小屋と確認。使いやすいようなら、そこを中継点として、周囲を歩き回ってみたいというアイディアがふつふつ浮かんでくる。谷川岳周辺。なかなか飽きないなあ。 内緒にしておこうかと思った、今回の山行での秘密兵器。日傘。アルミコーティングしてあって、しっかり涼しい日影を作れる、本格的なやつ。休憩のとき使える、と思っていたが、調子に乗って、稜線で歩きながら差してしまった。後で考えると、やっぱり不謹慎なイメージ。山の神様に失礼な格好で歩いてしまったかな。だからバテたか。ごめんなさい。 駐車場に戻り、装備を片付けていたら、「馬蹄形縦走ですか?」と近くに駐車していた人から尋ねられた。撤退してきたことを正直に告げたが、ただひたすら歩くことばかりの「縦走」に興味を持っている人が、自分以外にもいたわけだ。余裕のない登山をしてしまったが、日程とコンディションさえ整えば、またどこかで似たようなチャレンジをしていそうな気がする。 また来いよ そこな若造 と 夏の峰

|

||